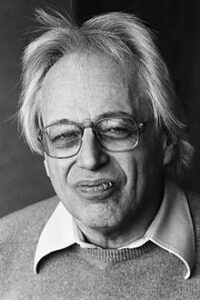

György Ligeti, issu d’une famille juive de langue et culture hongroises naturalisé autrichien, né en 1923 dans la minorité hongroise de Roumanie. Naturalisé autrichien en 1957, mort en 2006 à Vienne.

György Ligeti, issu d’une famille juive de langue et culture hongroises naturalisé autrichien, né en 1923 dans la minorité hongroise de Roumanie. Naturalisé autrichien en 1957, mort en 2006 à Vienne.

A étudié la musique et la composition à l’Académie Franz Liszt de Budapest, a travaillé avec Stockhausen à Cologne, où il a rencontré Pierre Boulez, Luciano Berio et Mauricio Kagel.

Il a enseigné à Darmstadt et à l’École royale supérieure de musique de Stockholm ; il devient titulaire d’une chaire de composition au conservatoire de Hambourg en 1973.

György Ligeti présente un haut degré de synesthésie : il associe fortement les notes de musique et les nombres avec des couleurs.

L’œuvre de Ligeti est des plus diverses, puisqu’elle va de la pièce pour piano seul à l’opéra, en passant par la musique de chambre, l’orchestre, la musique électronique et des formations plus anecdotiques (Poème symphonique pour 100 métronomes), sans oublier l’orgue et le clavecin qui apparaissent assez peu dans la musique contemporaine. Dès les premières œuvres de Ligeti, au-delà d’une inspiration nettement bartókienne, les compositions de Ligeti ont un côté iconoclaste, un peu provocateur. Ainsi, les onze pièces de Musica ricercata sont écrites en utilisant seulement deux notes pour la première pièce (la deuxième note n’apparaissant d’ailleurs qu’à la dernière mesure), puis trois, et ainsi de suite jusqu’à la dernière pièce qui est dodécaphonique. On peut citer aussi le Poème symphonique pour 100 métronomes de 1962 : le cliquetis de ces derniers est organisé pendant près de vingt minutes par un interprète qui règle précisément les tempos et les départs. Dans une autre direction, Aventures et Nouvelles aventures constituent une forme de théâtre musical utilisant des techniques vocales inhabituelles (cri, grognement, rire…). D’autres œuvres peuvent être qualifiées de micropolyphoniques (utilisant des micro-intervalles) ou polyrythmiques de Ligeti. Les œuvres de la dernière période (concertos pour piano, pour violon, ainsi que les Études pour piano), renouent plus ou moins avec la tradition en utilisant diatonisme, voire tonalité, et mélodie.

Muriel Joubert est maitre de conférence habilitée à diriger des recherches, au Département de Musique Musicologie et au Laboratoire Passages Arts et littératures XX-XXI de l’Université Lumière Lyon 2. Enrichies par une approche liée à la phénoménologie et à la psycho-cognition ainsi qu’une réflexion comparatiste avec la peinture, ses recherches actuelles sont centrées sur la notion de profondeur qui traverse l’écriture et la perception des musiques des XXe et XXIe siècles. Muriel Joubert a notamment coordonné La Musique de Michaël Levinas : vers des contrepoints irréels (avec Pierre Albert Castanet, Aedam Musicae, 2020), et a supervisé l’ouvrage Grame, Une effraction musicale (Lugdivine, 2023). Auteure d’une monographie La Musique de Debussy et l’espace des profondeurs : résonances picturales (Éditions universitaires de Dijon, 2018), elle co-dirige la collection Mélotonia aux Presses Universitaires de Lyon.

Muriel Joubert est maitre de conférence habilitée à diriger des recherches, au Département de Musique Musicologie et au Laboratoire Passages Arts et littératures XX-XXI de l’Université Lumière Lyon 2. Enrichies par une approche liée à la phénoménologie et à la psycho-cognition ainsi qu’une réflexion comparatiste avec la peinture, ses recherches actuelles sont centrées sur la notion de profondeur qui traverse l’écriture et la perception des musiques des XXe et XXIe siècles. Muriel Joubert a notamment coordonné La Musique de Michaël Levinas : vers des contrepoints irréels (avec Pierre Albert Castanet, Aedam Musicae, 2020), et a supervisé l’ouvrage Grame, Une effraction musicale (Lugdivine, 2023). Auteure d’une monographie La Musique de Debussy et l’espace des profondeurs : résonances picturales (Éditions universitaires de Dijon, 2018), elle co-dirige la collection Mélotonia aux Presses Universitaires de Lyon.